Mit der Veröffentlichung des Artikels „Legenden vom bösen Atom“ von Matthias Schulz in „Der Spiegel“ vom 19. November 2007 betätigt sich das in Hamburg produzierte Nachrichtenmagazin unkommentiert als Verbreiter von Legenden vom angeblich harmlosen Atom. Kommentar von Dr. Sebastian Pflugbeil, Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V.

Der Autor dieses Spiegel-Artikels stützt sich auf alte, längst widerlegte Zahlen sowie auf Aussagen des Münchner Strahlenbiologen Professor Dr. Albrecht Kellerer. Dieser ist als ausgewiesener Befürworter der Atomenergie bekannt und hatte die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl bereits 1990 bestritten, als diese wissenschaftlich noch überhaupt nicht abgeschätzt waren.

Der Artikel von Matthias Schulz enthält zu viele irreführende Angaben:

Im „Spiegel“ wird behauptet, die Umweltverseuchung durch die sibirische Atomwaffenschmiede Majak habe weniger Strahlenopfer gefordert als erwartet. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Das EU-Forschungsprojekt „Soul“ (Southern Urals Radiation Risk Research) hat nicht geringere, sondern seinem Leiter Dr. Peter Jacob vom GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in Neuherberg bei München zufolge etwa 4mal höhere Strahlenschäden in der Umgebung der russischen Atomwaffenschmiede Majak festgestellt als nach dem Risikomodell, das der deutschen Strahlenschutzver-ordnung zugrunde liegt, zu erwarten wären. Das bedeutet nicht Entwarnung für Majak, sondern anstehendes Nachdenken über erneut zu verschärfende deutsche Strahlengrenzwerte.

Wer in der russischen Obrigkeit hat wohl ein Interesse daran, eine Jahrzehntelang erfolgreich vor der eigenen Bevölkerung und der Weltöffentlichkeit verschwiegene Katastrophe jetzt ehrlich aufzuklären? Majak gehörte zu den geheimsten Orten in der UdSSR, alles war geheim, wurde getarnt, Sträflinge aus dem GULAG wurden eingesetzt, wo es am Gefährlichsten war.

Im „Spiegel“ heißt es zu Hiroshima und Nagasaki, „die berüchtigte Strahlenkrankheit – jenes schleichende Leiden, das ab sechs Gray Dosis zum sicheren Tod führt“ sei nach den Atombombenabwürfen im August 1945 kaum aufgetreten. Unter den Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki gab es tatsächlich später „nur“ einige hundert Todesfälle, die man als Spätfolgen der Strahlung einordnen kann. Diesen tragischen Bereich als Beispiel für Legendenbildung zu missbrauchen, verschlägt einem die Sprache. Jedes Schulkind kann erklären, dass die überwiegende Mehrzahl der Opfer verdampfte, verbrannte oder zerquetscht wurde, bevor sie an der Strahlenkrankheit sterben konnten.

Obwohl die Daten von Hiroshima und Nagasaki erhebliche Mängel aufweisen (so ließ man zum Beispiel erst fünf Jahre nach der Bombardierung die Datenerfassung einsetzen und nahm als statistische Vergleichsgruppe strahlenbelastete Personen) tragen sie bis heute wesentlich zur Ermittlung des Strahlenrisikos bei. In den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass das Risiko, nach Strahlenbelastung an Krebs zu sterben, wieder und wieder nach oben korrigiert werden musste. Zusätzlich zu den Krebsfällen nehmen seit einigen Jahren auch verschiedene andere Erkrankungen strahlenbedingt zu.

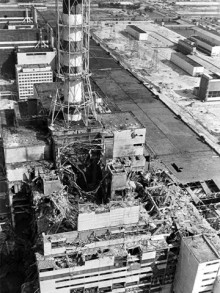

Die Toten von Tschernobyl – Schulz nennt 47 Liquidatoren, 9 Schilddrüsenkrebskinder und irgendwann mal 4000 Tote insgesamt – derart zu beschreiben, ignoriert die Ergebnisse eines langjährigen Streits um die Wahrheit. Bis heute gibt es „die Wahrheit“ über Tschernobyl nicht, weil jene, die sie formulieren könnten, daran kein Interesse haben. Wenn etwa die ukrainische Katastrophenministerin berichtet, dass mehr als 17.000 Familien in ihrem Land eine Rente bekommen, weil die Väter infolge ihres Liquidatoreneinsatzes ums Leben kamen, so wiegt das schwerer, als die gebetsmühlenartig wiederholte sowjetrussische Aussage von 30, 31 oder 47 gestorbenen Liquidatoren.

Die Schilddrüsenkrebserkrankung als harmlos, weil gut operabel hinzustellen, beweist weitere Ahnungslosigkeit im Detail. Die Kinder, denen die Schilddrüse entfernt werden musste, sind lebenslang auf Tabletten angewiesen, die die fehlenden Schilddrüsenhormone ersetzen. Sie müssen in kurzen Abständen zur Nachsorge. Vielen Familien fehlt schon für die Reise zum Arzt das Geld. Was in Deutschland lösbar scheint, bleibt in den desolaten Regionen um Tschernobyl ein le-bensgefährliches Unterfangen. Bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht man davon aus, dass alleine in dem weißrussischen Gebiet Gomel mehr als 50.000 der damals dort lebenden Kinder im Laufe ihres Lebens Schilddrüsenkrebs bekommen. Auch für Erwachsene gibt es das Schilddrüsenkrebsproblem.

Die irgendwann „insgesamt 4000 Toten“ im „Spiegel“ stammen aus einer Presseerklärung der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) anlässlich des Tschernobylforums im Herbst 2005 in Wien. In dem Bericht der WHO für dieses Forum findet man aber nicht 4.000, sondern 8.930 Tote. Liest man auch noch die hierfür angegebene wissen-schaftliche Originalquelle, findet man bei Elisabeth Cardis (vom International Agency for Research on Cancer in Lyon) 9.785 bis 22.160 zusätzliche Krebs- und Leukämietote angegeben. Dabei ging es jedoch nur um die Tschernobylregion selbst.

Die IAEA musste die kompromittierende Presseerklärung mit den 4.000 Tschernobyltoten aus dem Internet zurückziehen, ein einmaliger Vorgang. 2006 legte Frau Cardis in einer im International Journal of Cancer veröffentlichten internationalen Gemeinschaftsstudie nach. Sie kam zu dem Ergebnis, dass es bisher sogar in Europa nach Tschernobyl 1.000 zusätzliche Schilddrüsenkrebsfälle und 4.000 andere Krebsfälle gab. Bis zum Jahre 2065 rechnet sie mit zusätzlich 3.400 bis 72.000 Schilddrüsenkrebserkrankungen und 11.000 bis 59.000 anderen Krebsfällen, von denen 6.700 bis 38.000 tödlich ausgehen werden. Michail Malko aus dem Institut für Energie- und Kernforschung in Sosny (Weißrussland) kommt auf tödlich ausgehende Erkrankungen infolge von Tschernobyl in der Größenordnung von weltweit 180.000. Seine Abschätzung ist durchaus verträglich mit der von Elisabeth Cardis. Er hält Tschernobyl bezüglich des Ausmaßes der Katastrophe für vergleichbar mit dem Tsunami in 2004 und der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki.

Die wissenschaftlichen Akademien in Russland, Weißrussland und Ukraine kamen auch zu anderen Ergebnissen als die IAEA. Sie protestierten scharf gegen die Aussagen der IAEA, wurden aber einfach vom Westen überrollt. Der Kronzeuge von Matthias Schulz – Albrecht Kellerer, Universität München – kam bereits Anfang 1990 für das Rote Kreuz zu folgender Meinung über die Folgen von Tschernobyl und zwar vor jeder wissenschaftlichen Analyse: „Ein besonderes Problem sind die Befürchtungen bezüglich Störungen der Schilddrüsenfunktion, (...). Da nun Schilddrüsentests viel häufiger durchgeführt werden, findet man auch weit häufiger Störungen. Diese werden den Strahlenexpositionen zugeschrieben, obwohl trotz der hohen Dosen durch Radiojod keine pathologischen Veränderungen oder Funktionsstörungen zu erwarten sind.“

In der Fachzeitschrift Atomwirtschaft schrieb er 1993: „... radioaktive Freisetzungen von Kernreaktoren sind weder Risiko noch Bedrohung. (...) Wer neben einem seiner Mitmenschen steht, erhält durch dessen natürliche Radioaktivität mehr Strahlenexposition als durch den Reaktor in ein paar Kilometer Entfernung.“ Wir sind gespannt auf die in Kürze vorliegende Studie des Mainzer Kinderkrebsregisters zu Krebserkrankungen bei Kindern in der Umgebung deutscher Kernkraftwerke.

In Zusammenhang mit dem früheren sowjetisch-deutschen Uranbergbaubetrieb WISMUT in Sachsen und Thüringen schreibt Matthias Schulz im „Spiegel“: „Durch Strahlenspätschäden, vornehmlich Lungenkrebs, gab es bislang 1221 Tote.“ Tatsächlich wurden bei WISMUT-Kumpeln bisher etwa 8.600 Krebserkrankungen als arbeitsbedingt anerkannt, vorwiegend Lungenkrebs. Die Heilungschancen für Lungenkrebs sind extrem gering.

Noch immer kommen Jahr für Jahr 150 bis 200 neue Krebsfälle dazu. Die Dunkelziffer für Krebserkrankungen außerhalb der Lunge ist hoch, weil die Anerkennung als Berufskrankheit so restriktiv gehandhabt wird, dass viele Krebskranke darauf verzichten, einen Antrag zu stellen.

Quelle: Dr. Sebastian Pflugbeil 2007, Gesellschaft für Strahlenschutz e.V.